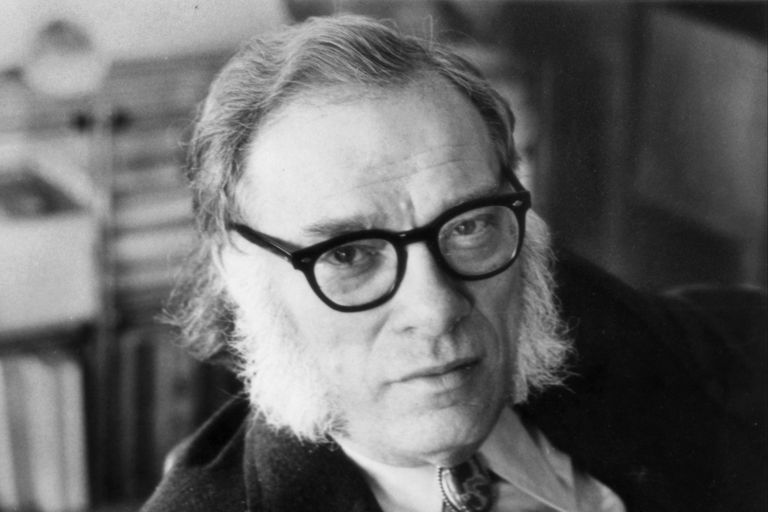

Alejado de la ciencia ficción y dedicado a la divulgación científica, tres años antes de su muerte Isaac Asimov brindó en esta entrevista para LA NACION un repaso de su vida, de su prolífica obra literaria, de sus preocupaciones en torno a los problemas mundiales que vendrían -tuvo razón- y del mito en torno a que sus textos pertenecían a una sociedad de escritores fantasma. Esta nota se publicó el 15 de enero de 1989, pero parece realizada ayer.

——–

Isaac Asimov se ríe cuando menciono a Sherezade, la de Las mil y una noches, la que salvó su vida fabulando cuentos increíbles durante años, uno tras otro, en su afán por distraer al rey que había jurado cortarle la cabeza. “La diferencia es que yo generalmente trabajo de día, no de noche, y lo hago porque me divierte, no por temor -responde, sin dejar de reír-, además, sospecho que a esta altura de mi carrera llevo contadas muchas más historias que ella…”.

Asimov es, sin lugar a duda, el escritor más fecundo del siglo XX y el autor de ciencia ficción que más ejemplares vende en el mundo. Su ritmo de trabajo es, sencillamente, asombroso. Escribe dos mil quinientas palabras por día, incluyendo sábados, domingos y feriados. Su velocidad ante el teclado también es alucinante.

“Terminé 141 libros en un plazo de 138 meses, entre novelas, ensayos, cuentos y un par de enciclopedias científicas breves -cuenta- por lo tanto creo que es correcto afirmar que avanzo a razón de un título por mes”. Comparado con este torrente de palabras, hasta el maratón de Sherezade puede parecer una hazaña modesta.

Su producción científica y literaria, en realidad, ha ido en aumento con los años. Los récords están tan frescos en su memoria que no necesita consultar ningún apunte para recitarlos en voz alta, como si fuese un campeón de box que recuerda las batallas que ganó arriba del ring. “Terminé 32 libros en la década del cincuenta, otros 70 en la del sesenta y 109 entre 1970 y 1980 -detalla- pero en los años ochenta he completado 192 volúmenes, lo cual demuestra que uno siempre puede mejorar su producción”.

La fama de Asimov, sin embargo, no reside sólo en su laboriosidad. Hay otro factor que la justifica: la vastedad temática de su obra que abarca, virtualmente, todos los argumentos y problemas que despiertan la curiosidad del hombre de este siglo. “Algunos críticos -admite- se sienten tan confundidos por la variedad de géneros de mis libros que han optado por definirme como un hombre que da respuestas, lo cual no me disgusta en absoluto”. La biblioteca de su estudio en Nueva York, donde siempre tiene a mano dos ejemplares de cada volumen que ha escrito, es un fascinante laberinto en donde conviven desde La Guía Shakespeare de Asimov hasta la Enciclopedia Biográfica de las Ciencias, pasando por Fundación (una trilogía que lleva vendidas dos millones de copias en catorce idiomas), Yo, Robot; Constantinopla, EI código genético, La Tierra de Canaán y Bioquímica y Metabolismo Humano, considerado durante años como un texto clásico de la carrera de medicina en los Estados Unidos. A pesar de que ahora se dedica casi por completo a los libros de divulgación científica, para millones de lectores su nombre sigue siendo sinónimo de ciencia ficción. Tal vez, porque su aporte al género fue mucho mayor que el de imaginar galaxias y aventuras lejanas en el tiempo y en el espacio. Asimov también supo anticipar el futuro con la maestría de un Julio Verne. No sólo inventó la palabra “robot” (apareció en Robbie, un cuento publicado en 1939), sino que anunció la creación de la computadora y detalló su funcionamiento quince años antes de que los científicos de la Universidad de Pennsylvania presentaran a Eniac, el primer cerebro electrónico de la historia.

Muchas de las ideas de Asimov fueron exploradas por la ciencia.

En 1950, lanzó otra profecía en uno de sus cuentos y el tiempo volvió a darle la razón: escribió que en un futuro cercano las computadoras serían móviles, mucho más pequeñas, baratas, “tan populares como los relojes de muñeca y de uso cotidiano en oficinas y colegios”.

Otro de sus anticipos fueron las famosas tres leyes de la robótica, aceptadas luego por la mayoría de los escritores de ciencia ficción de lengua inglesa como una de las nuevas reglas de juego del género. Aunque es demasiado pronto para saber si estas normas serán obedecidas (estamos apenas en 1989), es interesante recordar sus enunciados porque muestran el marco de referencia que Asimov les ha impuesto a sus personajes-robots.

Además, porque dichas normas, como se verá, no son del todo ajenas al espíritu de los hombres. Primera ley: “Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un ser humano sufra algún mal”. Segunda ley: “Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con su primera ley”. Tercera ley: “Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o segunda ley”.

Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovichi, un pueblito de la Unión Soviética; fue llevado por sus padres a Nueva York cuando tenía 3 años; se doctoró en bioquímica a los 28, y empezó a enseñar en la Universidad de Columbia a los 30. En este momento, es presidente honorario de Mensa, un club privado de Nueva York que reúne a personalidades de la ciencia y las artes con un alto coeficiente intelectual.

Asimov tiene dos hijos del primer matrimonio, David y Robyn Joan, y vive con su segunda esposa Janet en un piso 30 de Manhattan con una magnífica vista panorámica a Central Park. Estos son algunos pasajes del reportaje que le concedió días atrás a Revista LA NACION.

-Tratándose de usted, la primera pregunta es un poco obligada. ¿Por qué sigue trabajando a este ritmo -catorce o quince horas diarias- después de haber publicado 400 libros, cientos de conferencias y Dios sabe cuántos artículos en diarios y revistas?

-Antes de responder quiero darle una primicia. El mes que viene habré terminado mi libro número 403. En este momento estoy corrigiendo, simultáneamente, una novela y dos ensayos cortos y pienso continuar con ellos tan pronto termine de contestar a sus preguntas. De modo que vayamos al grano. Escribo al ritmo de siempre porque me da placer y porque, me temo, no sabría muy bien qué hacer si tuviese tiempo libre. Ninguna de las alternativas posibles, como ir al teatro, viajar, dar charlas en una universidad, asistir a cócteles, me proporciona tanta felicidad. Otros juegan al golf, van de pesca o arriesgan su dinero en Las Vegas. Mi vida es escribir libros. A diferencia del 99 por ciento de los colegas, no tengo que esperar hasta el punto final para empezar a gozar de mi trabajo: la ejecución misma del manuscrito es para mí una aventura agradable desde la primera hasta la última letra. No sé si esperaba una reflexión más profunda, pero, créame, ésta es la que más se acerca a la verdad.

-¿Su esposa Janet es psiquiatra, verdad?

-Sí, aunque ya no ejerce. ¿Por qué?

-Ella debe de tener alguna otra explicación acerca de esta compulsión suya de escribir un libro tras otro, año tras año.

-Seguramente. Pero ha tenido el tacto de no comentarla conmigo. Yo, a mi vez, tengo la delicadeza de no preguntarle qué opina de este asunto. Desde que mandé mi primer cuento a la revista Astounding Science-Fiction, cuando tenía 18 años, no he parado de escribir un solo día. El dinero tiene algo que ver con esta “compulsión” como usted la llama. En aquella época los autores de ciencia ficción recibíamos cheques tan insignificantes que necesitábamos una lupa para leer las cifras. Había que mandar una montaña de historias para que el monto fuese más o menos legible a simple vista.

Por otra parte, siempre fui un escritor… cómo le diría… de tacto fácil. Avanzo a razón de noventa caracteres por minuto y nunca me detengo a corregir un error, cambiar adjetivos o agregar una coma en el primer borrador. Llego de un tirón hasta el final. No me considero un estilista, ni aspiro a ser recordado como un Faulkner, un Joyce o un Jorge Luis Borges. Me veo como alguien capaz de explicar con claridad el tema que ha elegido. Algunos lectores, aunque no lo confiesen abiertamente, sienten más suspicacia por la variedad de los temas que trato que por la cantidad de mis libros. No terminan de comprender cómo un hombre puede escribir al mismo tiempo sobre el átomo, el lenguaje de los genes, la Biblia, robots imaginarios y mundos que existirán dentro de dos mil años. Admito que mi catálogo es sorprendente, pero jamás escribí una línea sobre algo que no me apasionara.

La entrevista publicada el 15 de enero de 1989.

-A usted también le habrá llegado, supongo, ese rumor que pone en duda su verdadera identidad y asegura que Isaac Asimov no es otra cosa que una sociedad de escritores que trabaja bajo ese nombre.

-¿Sabe qué opino? ¡Ojalá tuviese diez socios fantasmas haciendo mi trabajo! La realidad es otra. No tengo agente literario, secretaria, gente que investigue por mí, ni siquiera alguien que pase en limpio los borradores o corrija las pruebas de imprenta. Trabajo en casa, atiendo yo mismo el teléfono, cosa que a usted le consta, y contesto personalmente la lluvia de cartas que me mandan. Hasta pego las estampillas a los sobres. El rumor, sin embargo, ha alcanzado límites increíbles. En un artículo publicado en Scientific American a fines de 1975 me describían así: “Ex bioquímico en Boston, ahora etiqueta y sostén de una organización anónima de autores neoyorquinos…”. ¿Se da cuenta? El único crédito que me daban era el de ser la etiqueta del grupo. Increíble. Lo que no sabían era que ni siquiera estaba equipado para formar parte de ese sindicato anónimo porque no tenía computadora propia. Curiosamente, fui uno de los últimos escritores que reemplazó su máquina por una procesadora de palabras. Sucedió a comienzos de 1981. Un día el editor de Byte Magazine, una revista dedicada al mercado de la computación, me pidió un cuento y se sorprendió al saber que el autor de ciencia ficción más vendido de los Estados Unidos trabaja todavía con una vieja IBM eléctrica. A la semana tocó el timbre en casa un cadete que traía tres grandes cajas de cartón. Era una procesadora de palabras Radio Shack TRS-80 (indico la marca y el modelo por si alguien piensa que mi éxito se lo debo básicamente a mi computadora). No fue una relación fácil. Me llevó varios meses acostumbrarme a ver mis palabras en una pantalla. Además, nunca llegué a las páginas finales del manual de instrucciones porque resultó demasiado complicado para mí. Aprendí las funciones básicas y nada más.

-¿Pero cómo se organiza para investigar, cotejar, archivar y darle forma narrativa a esa fabulosa cantidad de material que pasa por sus manos?

-Por suerte soy un escritor atípico. No uso fichas, ni apuntes, ni consulto libros de referencia. Todo está basado en mi memoria que es muy buena y tremendamente organizada. Cuando me siento ante la pantalla ya tengo todo resuelto en mi cabeza. La única preocupación es traducir el hilo de mi pensamiento en palabras. Con el tiempo, mis propios libros de referencia, que siempre están a mano, se convierten en fuentes de consulta. En este sentido, soy un escritor que a veces se alimenta a sí mismo. La computadora, por otra parte, no me ha hecho más veloz ni eficiente. La razón es simple: nadie puede escribir más rápido de lo que piensa.

-Quisiera dejar de lado, por un momento, los aspectos técnicos de la escritura y pasar al tema de las predicciones científicas y tecnológicas, tan frecuentes en su obra. En el primer tomo de Fundación, por ejemplo, usted describe el nacimiento de una disciplina llamada psicohistoria, capaz de estudiar y predecir el comportamiento de toda una sociedad. ¿Cómo reaccionaron los historiadores ante esta posibilidad y cuáles son sus perspectivas reales de aplicación?

-Mi primera mención de la psicohistoria coincidió con mi doctorado en bioquímica, un momento en que yo estaba familiarizado con la teoría quinética de los gases. Esta teoría nos dice que si uno tiene una cantidad apreciable de gas compuesto por quintillones de quintillones de moléculas puede predecir exactamente cómo será su comportamiento. Los movimientos de cualquier átomo o molécula son absolutamente impredecibles; uno no puede decir hacia dónde, desde dónde o con qué velocidad se moverán. Pero uno puede hacer un promedio de los movimientos de todos ellos y deducir las leyes del gas. Imaginé en ese momento que el principio podría aplicarse a un conjunto importante de seres humanos. Cada persona tomada aisladamente es como una molécula, pero una multitud, por lo general, no lo es tanto. Me pareció interesante, entonces, descubrir, matemáticamente, cuál sería la reacción de toda una sociedad ante un estímulo o una circunstancia determinada. Así empezó todo. El tema fue tomado enseguida por historiadores y sociólogos como algo experimental, de tremendas posibilidades, pero hasta donde yo sé no ha pasado de ese estado.

-Sigue siendo ciencia ficción.

-Como no me quedan muchos años de vida tengo que empezar a sospechar que tal vez nunca llegue a ver a la psicohistoria transformada en una rama de la ciencia, lo cual no quiere decir que dentro de uno o dos siglos no se la enseñe en las universidades. Piense en el tiempo que le llevó a Galileo imponer sus ideas, o a Copérnico y a tantos otros. No me comparo con ellos, simplemente sostengo que una predicción puede demorar generaciones en ser comprobada. Hasta ahora he tenido bastante suerte con las mías. Lo cierto es que hoy no podemos colocar en el mismo nivel a un ser humano y a una molécula de gas. De todos modos, continúa siendo un tema fascinante por las posibilidades que ofrece.

-A diferencia de otros colegas, la visión que usted tiene del futuro de la humanidad es un tanto pesimista. Nos dice que seguimos acosados por tres grandes amenazas: la superpoblación, el agotamiento de ciertos recursos naturales básicos antes de que puedan ser reemplazados por otros y el hecho de que las naciones son concebidas como unidades políticas independientes y expuestas a rivalidades ideológicas, económicas y sociales de resultados impredecibles. ¿Cuál es su pronóstico sobre la especie humana al empezar 1989?

-Sigo siendo pesimista en el corto plazo, digamos, los próximos cien o ciento veinte años. El hombre tiene todavía la opción de poder eliminar a su propia especie o de transformar a la Tierra en un planeta inhabitable, o las dos cosas al mismo tiempo. Esto es irracional como estrategia de supervivencia, no hablemos ya del aspecto moral. Durante los próximos 30 años seguiremos críticamente expuestos a la imbecilidad de la amenaza nuclear. Presionados por el miedo o la desesperación tal vez demos un paso hacia atrás antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero quién nos asegura que será así realmente? Esto no es ciencia ficción sino algo que ocurre aquí y ahora, delante de nuestros ojos. Ahora bien, si somos capaces de detener toda esta insensatez entonces sí podremos seguir planificando el futuro.

-Los peligros propios de un planeta superpoblado, según usted, seguirán vigentes de todos modos.

-Sí. Esta amenaza es mayor que la de los arsenales nucleares. Es un problema más vasto por la tremenda cantidad de personas y de decisiones personales que involucra. El debate nuclear, al menos en teoría, puede hacerse alrededor de una mesa con diez o doce sillas. La multiplicación de la especie humana es algo diferente. No hay que olvidar que las armas nucleares tienen apenas 45 años y que nunca fueron utilizadas masivamente. En esos 45 años, en cambio, la población de la Tierra se duplicó y sigue aumentando a un ritmo tal que para el año 2010 habrá unos 8000 millones de personas. La demanda de alimentos, recursos, vivienda, fuentes de trabajo y servicios de esta nueva humanidad es absolutamente imposible de imaginar. Un aspecto interesante del problema es que mucha gente trata de minimizarlo: pretende actuar como si en realidad no existiera. Los medios de comunicación, sin ir más lejos, le dedican mayor espacio y titulares a las armas nucleares que a la superpoblación cuando debería ser a la inversa si nos guiamos por el grado de riesgo que ambos representan para nosotros.

Los periodistas en el fondo actúan como cualquier otro ser humano; ante la percepción de una amenaza descomunal, que pone en duda su destino y el de toda la especie, obedecen a ese miedo instintivo que los alienta a desentenderse del problema. Entonces escriben sobre problemas más manejables, inflación, el precio de la nafta o la construcción de carreteras.

–En su libro La mente vagabunda usted sugiere una solución a esta amenaza. “Nos guste o no admitirlo la mujer sigue siendo desde el punto de vista cultural, económico y social, una máquina de hacer chicos -afirma usted- y mientras no le permitamos escapar de ese papel histórico no podemos pretender seriamente reducir las tasas de crecimiento de la población mundial”. ¿Qué propone exactamente?

-Durante cientos de miles de años, los índices de natalidad de los grupos que vagaban por el planeta fueron altos por un motivo comprensible. Sin esa tasa de nacimientos la especie hubiese sucumbido. Hasta la revolución industrial e incluso hasta los albores de la era tecnológica, el destino de mujer y de madre eran inseparables. El papel más trascendente, y el que consumía la mayor parte de sus energías y de su existencia, era ese. El encasillamiento de la mujer es el resultado de la campaña de persuasión más antigua y persistente de la historia. La mujer debe ser madre no sólo porque está dotada para esa función sino porque durante siglos le contaron que no hay tarea más noble sobre la Tierra que la de amamantar a un recién nacido o mecer una cuna. Más allá de los retoques propuestos por el feminismo y de ciertos avances producidos en las sociedades industrializadas, la situación no ha cambiado. Las expectativas respecto de las mujeres son las mismas. Pero como la tasa de mortalidad cada vez es menor respecto de hace cien o doscientos años, y como la economía y la medicina nos aseguran que va a seguir cayendo aun más, estamos ante un serio dilema. Las máquinas de hacer chicos siguen cumpliendo su papel como si estuviésemos en plena Edad Media. Lo que propongo es sencillo. Propongo liberar a la mujer. No digo que deje de tener hijos o que se la penalice cuando tiene más de dos. Mi mensaje es que la mujer del siglo XXI (millones de ellas ya han nacido), no tiene por qué vivir sujeta a los embarazos, la guardería, la escuela, ni dedicar casi todo su talento y esfuerzo a criar hijos. Si permitimos que tenga un lugar igual al del hombre en las principales actividades del planeta, ella misma elegirá reducir el número de hijos. Querrá desarrollarse intelectual y profesionalmente cada vez más. Sería muy positivo para toda la especie.

-¿No teme que esta teoría de terminar con “las máquinas de hacer chicos” sea muy poco aplicable en los países de menor desarrollo que, paradójicamente, son los que más contribuyen a la superpoblación mundial?

-Admito que es extremadamente difícil y ese es uno de los motivos por los cuales soy pesimista. Estas transformaciones tendrían más posibilidades de éxito en las naciones industrializadas. Pero, bueno, por algún lado hay que empezar. Personalmente no creo que los métodos violentos, como el aborto, sean la solución. Hay sólo dos opciones para aproximarse a una tasa negativa de crecimiento: incrementar el índice de mortalidad o reducir la natalidad. La primera posibilidad no resiste el menor análisis porque incluye, tácitamente, exterminios masivos, propagación de pestes, hambrunas provocadas, etcétera. Queda un solo camino entonces.

-A propósito de los países menos desarrollados, me gustaría conocer su opinión sobre la resistencia que provoca en muchos de ellos el avance de la ciencia y la tecnología cuando se las aplica a los medios de producción. Uno de los temores más frecuentes es de tipo individual. Y lo experimenta el señor que cree que nunca va a entender cómo funciona una procesadora de palabras o el obrero que intuye que va a ser desplazado por algún robot. El otro temor es colectivo: incluye a sectores que sienten que las computadoras no sólo los separan cada vez más de las naciones tecnificadas sino que, además, aumentan su grado de dependencia respecto de ellas.

-Le cuento que es uno de los problemas que más me apasiona. La llamo tecnofobia. Los miedos al cambio son reales, qué duda cabe, pero también están potenciados por infinidad de factores, por ejemplo, de tipo económico, culturales o ideológicos. Algunos sectores tienen buenas razones para asustarse porque han sido víctimas o han conocido a las víctimas de programas de desarrollo extremadamente miopes cuyo objetivo final, no confeso, era reemplazar obreros por robots. La tecnificación en escala de una sociedad es algo mucho más sofisticado y ambicioso que eso. Pero no quiero entretenerme en una charla sobre tecnoeconomía, sino que iré directamente a la reflexión que me pide. En primer lugar, la experiencia mundial nos enseña que en una sociedad el miedo a la tecnología siempre es más nocivo que los efectos negativos que pueda tener la aplicación de esa nueva tecnología. En segundo lugar, no veo ningún otro camino que no sea el de la adaptación y el desarrollo de nuevas tecnologías para que los países subdesarrollados se acerquen al nivel de las naciones de punta. El ejemplo de ciertos países asiáticos es bastante claro. En tercer lugar, los tecnófobos no deberían confundirse de enemigo: una computadora no es buena ni mala, ni tiene preferencias por un idioma o una geografía determinada. Los destinatarios de los reclamos no tienen que ser los microchips o los circuitos integrados. Hay que quejarse a los políticos y tecnócratas que transforman un sistema económico sin prever programas de reeducación laboral, sin organizar seguros de desempleo y sin saber de antemano en qué mercados van a colocar los nuevos volúmenes de productos fabricados con la ayuda de tecnologías de avanzada. La tecnificación elimina empleos, es cierto, pero en el mediano plazo crea más fuentes de trabajo que las que suprime. Toda sociedad, no importa su grado de desarrollo, tiene la libertad de preguntarse cómo va a utilizar a las computadoras y de establecer con ellas el tipo de asociación que más beneficios va a proporcionarle. La única libertad que no puede tomarse es la de eliminarlas de su futuro.

-Para terminar, doctor Asimov, cómo explica que un divulgador de la ciencia como usted, cuyo nombre está asociado con el futuro, los robots y las naves espaciales, no acepte subir a un avión ni aunque lo amenacen con un revólver.

-Todo ser humano tiene algún miedo irracional. El mío son los aviones. No es que desconfíe de los pilotos ni de las medidas de seguridad de las compañías aéreas que, en términos generales, son aceptables. En los trenes viajo tan cómodo que ni siquiera me tomo la molestia de conocer antes al conductor del convoy. A veces, hasta me arriesgo a tomar un taxi en Manhattan, que ya es decir mucho. Con los aviones es diferente. Pero le confieso algo: si realmente me apuntaran con un revólver, lo pensaría dos veces.